捐献

“没有器官捐献,器官移植就无从谈起!”

1747811。

这是广州白领王宇的一个新编号,他通过网络查找到“施与受”网站,进入“器官捐献志愿者登记”页面,提交姓名和身份证号后,成为中国器官移植发展基金会登记备案的第1747811名器官捐献志愿者。

◎“器官捐献志愿者登记”页面。/ 网络截图

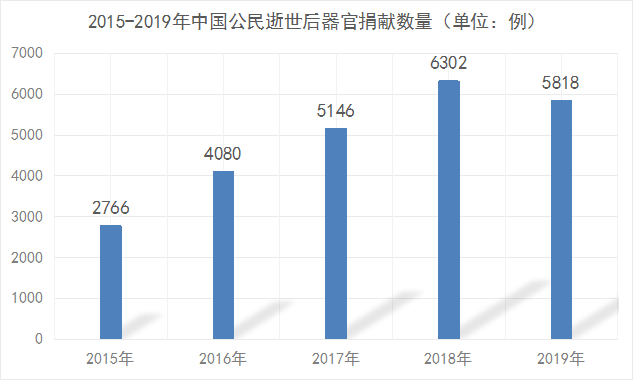

王宇把这次捐献,作为送给自己34岁的生日礼物。将登记卡分享到朋友圈时,他写道:“当不得不面对生命的消逝时,或许还可以用另外一种方式活着,赠他人玫瑰,留有余香。”王宇并不是个例,据最新发布的中国器官移植发展报告显示,中国累计器官捐献志愿登记人数已超过315万人,从2016年到2019年,中国每年完成器官捐献分别为4080、5146、6302、5818例,捐献数量位居世界第二。

◎2015-2019年中国公民逝世后器官捐献数量统计。/ 数据来源:《中国器官移植发展报告(2019)》;制图:39深呼吸

“这在十几年前完全不敢想象。”何晓顺依然记得十几年前他在宣传“身后捐献”所面临的窘境。虽然90年代后中国器官移植进入了快速的发展期,但由于国家没有器官捐献的渠道,只能依靠死囚器官为主,因不符合世界卫生组织和全球移植界共同遵守的伦理准则,中国移植界一直面临“三不”限制:不承认临床移植成果;不允许在国际权威杂志发表临床器官移植文章;不同意中国移植专家加入世界移植组织。

2007年,国务院颁布《人体器官移植条例》,明确规定器官捐献的来源和公民捐献器官的权利。身处临床一线的何晓顺率先嗅到了其中政策的变化,“器官移植靠死囚一定不会长久。”何晓顺回忆说,那时他带着所有器官移植科的医生手术之余跑去基层医院做工作,告诉他们器官捐献的重要意义,教基层医护人员如何给脑死亡的患者家属做思想工作……“中山一院在业界是响当当的大医院,平时都是基层医院‘求’我们去会诊、手术,现在换我们‘求’他们,中国的传统观念认为‘身体发肤,受之父母’,保存遗体的完整是对逝者的尊重。”何晓顺表示,当时不少内科医生或者基层医护人员还是“谈捐色变”,除了对捐献和移植的医疗效果持一定怀疑态度外,也有在紧张医患关系下,“多一事不如少一事”的思想。

◎有人体器官捐献协调员表示,短短一句“您愿意捐献器官吗”,要开口问出来却十分艰难。/ 公益微短片《“移”路同行》(张艺谋执导)截图

“我们曾被家属围攻过,辱骂过……”何晓顺回忆道,有时他也会拿自己和团队成员作为器官捐献志愿者为例,去周边大大小小上百家县市级医院宣讲,以期降低大家对身后捐献的“敏感度”。就这样,在何晓顺团队不遗余力的推动下,基层医院医生们的态度也从最初质疑到逐渐接受再到主动参与,有了巨大的转变。

2012年,中山一院在全国率先实现了公民身后器官捐献成为首要器官来源,这给当时已经离开中山一院并且时任卫生部副部长的黄洁夫教授极大信心,之后,在黄洁夫教授的推动下,从2015年1月1日开始,中国宣布废除死囚器官使用,公民自愿捐献成为唯一合法的渠道。

数据显示,我国器官捐献的总体数量虽然位居前列,但人均捐献数量却只有世界平均水平的一半左右,远低于绝大多数欧美国家的水平。2017年,作为全球人均器官移植数量排名第一的西班牙,其每一百万人中约有113人接受器官捐献,同年欧洲的人均值为60人、世界人均值为25人,而我国人均值仅为11人,在世界上处于中下水平,我国器官捐献人均比例过低导致器官移植供需矛盾依旧非常突出。

在我国,每年约有30万患者因末期器官功能衰竭而亟需器官移植,其中仅有1万人最终能够获得器官移植的机会,大量患者在等待器官过程中死亡。中国人体器官分配与共享计算机系统主任王海波曾接受媒体采访时表示,现在每完成一例移植手术,器官移植的等候名单就新增两人,有将近60%的肾脏需求要等待一至二年,有超过40%的肝脏需求要等待至少一年。有些医院甚至因为缺少供体,几年都没有完成一例移植手术。

◎60岁不到的张叔肝硬化晚期,隆起的肚子里全是腹水,躺在病床上的他静静地等待合适的肝源。

器官移植,一个生命对另一个生命的馈赠,摆在以何晓顺为代表的移植医生面前的挑战依然任重而道远。

在华南最大的眩晕专科门诊,每年1.5万个病人哭求“不要再晕了!”

在华南最大的眩晕专科门诊,每年1.5万个病人哭求“不要再晕了!”

一年87名癫痫儿童成功停药,孩子们亲切叫他“周叔叔”

一年87名癫痫儿童成功停药,孩子们亲切叫他“周叔叔”

高志良:让更多的患者摆脱乙肝困扰

高志良:让更多的患者摆脱乙肝困扰

董泾青:爱留手机号的“热线医生”

董泾青:爱留手机号的“热线医生”

广州最牛的中毒救治团队

广州最牛的中毒救治团队

吕林眼中迷人的眼底世界

吕林眼中迷人的眼底世界

医院的年轻精英,“住院总”平时都干些什么?

医院的年轻精英,“住院总”平时都干些什么?

郑则广:让生命在一呼一吸间延续

郑则广:让生命在一呼一吸间延续

薛耀明:在糖尿病患者的“烂脚”下真功夫

薛耀明:在糖尿病患者的“烂脚”下真功夫

硬汉也有柔情!走近“男”丁格尔

硬汉也有柔情!走近“男”丁格尔